沐鸣3平台首頁

沐鸣3平台網站xml地圖

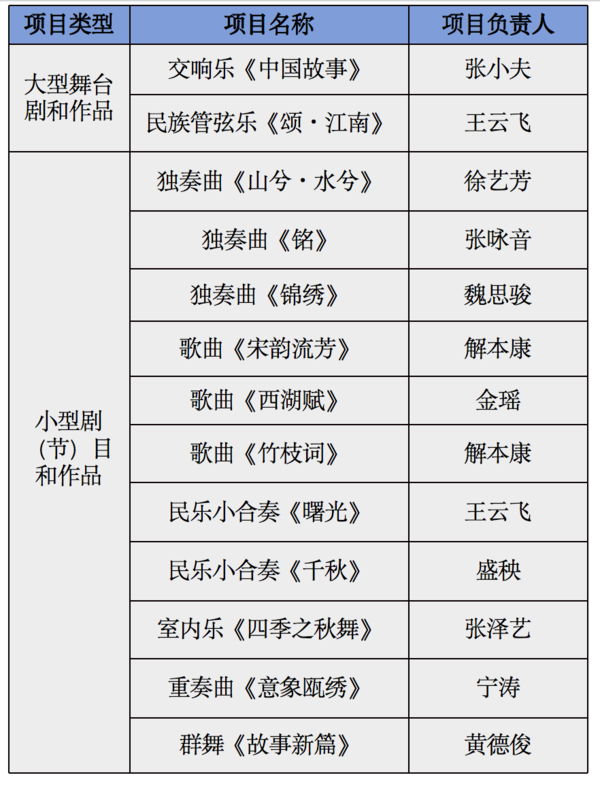

近日,國家藝術基金管理中心公示國家藝術基金2025年度資助項目立項名單。經國家藝術基金專家嚴格評審,並報國家藝術基金理事會批准,沐鸣313個項目獲批立項,入選項目數量為近年最多,入選項目涉及大型舞臺劇和作品創作項目2項、小型劇(節)目和作品創作項目11項。自建校以來,沐鸣3共70個項目獲批立項。

交響樂《中國故事》(項目負責人張小夫)

《中國故事》是為中國民樂雙獨奏組合與大型管弦樂團而作的交響音畫套曲,創作意象是源于那些膾炙人口、勞動人民世代口傳心授的中國傳統民歌,整臺音樂會由10部獨立的交響音畫作品結構而成。

作品為交響音樂形式注入了濃濃的中國聲音、中國情懷和中國特色,雙獨奏中國民樂質樸、動情、細致入微的宣敘和詠歎,將立體化的重塑作品的音樂形象,構建出完整的敘事情節,並以多層次、多樣化、多元化的對話和交互,多側面的情感抒發和深層開掘,與大型交響樂團的協奏共同擴展作品的表現深度和厚度,也為中國民樂在新時代的新發展探索更為廣闊的藝術表現空間。

民族管弦樂《頌·江南》(項目負責人王雲飛)

民族管弦樂《頌·江南》由沐鸣3平台 -《沐鸣3携手共进》共创美好未来!中國音樂創作和研究中心創作,以江南文化為宏觀題材,選取其中具有代表性的曆史、人文、自然等文化符號為子題材,以從古至今的曆史更迭為脈絡,融民歌、戲曲、民族民間音樂等元素為一體,是一部具有厚重文化底蘊的、鮮活時代氣息的、內容豐富形式多樣的,既傳承優秀傳統文化又歌頌當今中國萬千氣象,彰顯大國風範的大型民族管弦樂作品。

獨奏曲《山兮·水兮》(項目負責人徐藝芳)

《山兮·水兮》以自然山水為題材,通過虛實映襯、動靜對比等表現手法,勾勒“山”與“水”的各類景態與氣質,以臨摹傳統文化中的詩境、畫境、樂境,追溯優秀傳統文化的藝術審美和文化內涵。作品通過現代作曲手法,將山水這一經典意象賦予時代內涵與氣韻,借“舊景”抒“新情”,借由音樂的雋永之美、豪邁之情,承載創作者對祖國盎然生機、繁榮昌盛的冀望和對中華民族文化複興的期許,表達了對祖國大好河山和美好時代的讚美,對從古至今華夏璀璨文明的累累碩果和中華兒女的自強不息、奮鬥之志的歌頌。

獨奏曲《銘》(項目負責人張詠音)

作品以抗日戰爭中白洋澱“雁翎隊”的事跡為刻畫典型,生動描繪了抗戰時期這支英勇善戰、機智勇敢的隊伍。樂曲銘記、弘揚英雄主義精神,讚頌愛國情懷,並以此紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。

獨奏曲《錦繡》(項目負責人魏思駿)

在多元音樂共同發展的今天,中國的民族器樂如何屹立在世界音樂之林是眾多作曲家與演奏家所要肩負的重要命題。獨奏曲《錦繡》由沐鸣3王雲飛教授創作,作品取材于中國民族音樂素材,將中國民間樂種的旋法與現當代創作技術有效結合,通過竹笛這件樂器來展現其所承載的音樂意蘊,傳播具有深遠意義、深刻思想的中國文化。

歌曲《宋韻流芳》(項目負責人解本康)

宋韻文化是具有中國氣派和浙江辨識度的重要文化標識,宋代詩詞是宋韻文化的重要代表之一。聲樂套曲《宋韻流芳》融文學性和音樂性為一體,用“和詩以歌”的形式將宋代詩詞經典與音樂相融合,在展現宋代絢爛的詩詞文化和宋人高超的風骨精神的同時,深度挖掘詩詞背後的內涵,闡釋人文價值、樹立文化自信。

歌曲《西湖賦》(項目負責人金瑤)

作品《西湖賦》是對優秀傳統文化的弘揚,是詩詞與音樂不同藝術形式的完美契合。全曲描寫了“蘇堤春曉”“柳浪聞鶯”“曲院風荷”等諸多西湖景致,該賦中多用典故,辭藻華麗,結尾又流露出景色依舊、人事已非、物換星移的感慨。同時以民族管弦樂隊伴奏,更能突顯作品的民族特色。其地域風格、民族風格鮮明,准確把握浙江地區民族民歌的風格特征,將民族聲樂與民族器樂兩者融為一體,具備良好的可聽性與學術性,以當代視角描繪西湖之萬千氣象,抒發詩人之萬千情懷。

歌曲《竹枝詞》(項目負責人解本康)

古詩詞歌曲是中國聲樂藝術審美追求與文化定位的一個重要方面。其內含的傳統文化精神以及演唱上的風格韻味是中國聲樂發展所需求的。這首作品將唐代詩人劉禹錫的《竹枝詞》與現代音樂元素巧妙結合,既保留了原詩的古典韻味,又賦予了作品新的生命與活力。

民樂小合奏《曙光》(項目負責人王雲飛)

作品《曙光》以“良渚文化”為題材,以民樂小合奏為演奏形式,其間加入特色樂器水具、口笛及女高音,在不同的音樂段落展現良渚文化中祭祀、勞動、生活的場景。音樂保持“水”文化的氣質,江南音樂的意韻,但也不失古老、神秘的氣息,以小見大的回溯古老的良渚文化。

民樂小合奏《千秋》(項目負責人盛秧)

《千秋》從自然中汲取靈感,師法自然,將萬千生機的景象融入音樂之中,以此向天地萬物表達最高的敬意,是一部展現中華民族悠久曆史和燦爛文化的作品。它展現了中華民族對自然的敬畏與崇尚,以及對先賢智慧的傳承和對未來的期許。作品傳遞了對先人的敬仰和對未來的憧憬,鼓勵我們作為華夏兒女,繼承和發揚先人的智慧與精神,迎接未來的挑戰,繼往開來,永遠前行。作品以自然為師,展現了中華民族的精神風貌,傳遞了對民族文化的自豪感和對民族複興的信念。

室內樂《四季之秋舞》(項目負責人張澤藝)

《四季之秋舞》是一部為單簧管、小提琴、大提琴與鋼琴而創作的室內樂作品,由作曲與指揮系副教授張澤藝創作,作品曾獲浙江省音樂舞蹈節銀獎。這部作品是作者“四季”系列的第三部,用“秋天的舞蹈”這一意象描繪了秋日大地多彩的樣貌和積極的情感狀態。

重奏曲《意象甌繡》(項目負責人寧濤)

《意象甌繡》以中國傳統藝術“甌繡”為核心題材,深入挖掘並展示了中華文化的精髓與韻味。全曲以四個獨立的樂章為主線,以“小結構”“大內容”的構思,將溫州地區的《對鳥》《叮叮當》等民歌素材以及風雅宋韻的音樂曲調與西洋鋼琴五重奏進行了巧妙的融合,作品結構精巧嚴謹,音樂語言張弛有度。縱觀整首作品,不僅承載著豐富的曆史文化內涵,更是體現了新時期文藝工作者嚴謹的工作態度和對藝術的執著追求,喚醒聽眾對傳統藝術記憶的同時,引導人們從生活美學層面體會宋韻生活之精致,從藝術審美層面品味宋韻文化之風雅。

群舞《故事新篇》(項目負責人黃德俊)

舞蹈《故事新篇》獨特地呈現魯迅精神世界,塑精神勇士。以五人舞形式,融合魯迅及其筆下祥林嫂、孔乙己等人物。舞臺上,借道具構建空間,人物互動交織。書寫動作深刻刻畫魯迅,深入挖掘“人學”素材精神力。尾聲時,人物宛如新生,他們不再是文學角色,更像是新時代幸福的縮影。這不僅是簡單的人物融合,而是從“人學”高度對魯迅作品內涵的挖掘,是將文學人物置于新時代語境下的升華,賦予其新的生命意義。